El barrio maldito

Habito en un barrio distinguido pero no siempre tuvo semejante prestigio. En efecto, dicen que este barrio es acaudalado y un lugar hermoso para vivir, sin embargo yo lo contemplo con una mirada inquisitiva, la gente en la actualidad no conoce su auténtica historia; yo tampoco la sabía hasta que la aprendí a la fuerza.

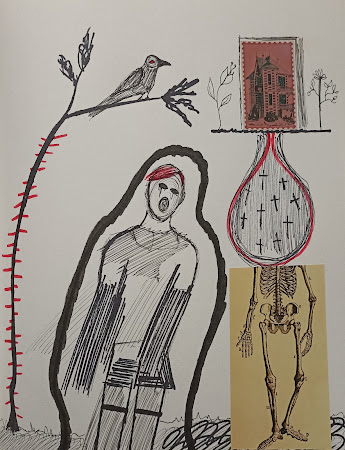

Por mucho perfume que uno le eche a un cadáver, éste seguirá oliendo a podredumbre. Aquí hay una oscuridad inherente y siempre llueve, aunque en el resto de la ciudad el sol brille. La humedad es palpable, cala en los huesos y las personas enferman. Los perros del vecindario aúllan sin motivo aparente; los gatos observan algo que nadie más puede ver. Los pardos mirlos graznan todo el año; y las blancas lechuzas acechan desde la arboleda. Las moscas son las reinas del mediodía, y las polillas son las amas de la noche. Por la tierra corrupta se arrastran los gusanos.

Aquí a veces ocurren cosas desagradables que no pueden explicarse pero la gente anciana sabe muy bien qué está pasando. Sus labios estrechos y arrugados permanecen sellados, las miradas apagadas por el paso del tiempo se iluminan cuando alguien joven pregunta sobre ello. Destellos de terror emergen de sus ojos, y lo máximo que alcanzan a decir es: “No sé de qué me hablas”.

Desde tiempos inmemoriales se sabe que existen algunos lugares censurables para las personas. Son enclaves impíos, mundos que nos dejaron de pertenecer, barreras infranqueables, puertas cerradas, tierras mezcladas con sangre humana donde no se puede edificar… A menudo se nos olvida que el mundo de los muertos recae demasiado cerca; almas del purgatorio, condenados y demonios... Por esos lares sólo vagan brujos e iniciados en las Artes Oscuras; títeres de la hueste de Satanás; nada bondadoso se puede esperar de sus hechizos, que sólo desgracias traen consigo.

Con apenas seis años, yo no era más que un niño tímido y apocado, demasiado imaginativo. Me gustaba dibujar en un cuaderno líneas inconexas, colores desintegrados, monstruos del armario… Mi madre me recogió en el colegio un ordinario mediodía de una jornada tranquila. Las clases habían ido bien, no recuerdo que nada perturbase mi calma. Al llegar a nuestra vivienda me sentía contento, porque siempre he sido alguien hogareño, aprecio la calma y la tranquilidad. Vivíamos en una casa vieja con un bonito jardín repleto de setos y follaje; también había árboles frutales y enredaderas, siempre húmedos por la escarcha. Los gorriones campaban a sus anchas y cantaban sin cesar, y llamaban la atención los muchos mirlos que comían frutos y semillas. Me parecía un contexto bucólico hasta que todo empezó a cambiar.

Mi madre abrió las barreras del hermoso jardín y contento me adentré en él. No me acompañó, pues una vecina que paseaba por las inmediaciones la entretuvo en la puerta; siempre hay algo de qué hablar. No me aparté mucho de la entrada cuando observé, con gran extrañeza, un infante que saltaba las verjas con una diligencia asombrosa, arremetiendo a correr en dirección opuesta a mí. ¿Qué clase de desvergonzado se adentraba en nuestra propiedad sin consentimiento? Dudándolo un poco, pues todavía estaba asombrado, lo perseguí y le dirigí algunos improperios. En ningún momento me prestó atención, hasta que giró la esquina de la casa y desapareció como un espejismo. Lo estuve buscando por todo el jardín, incluso en los sitios más recónditos, pero mi búsqueda fue infructuosa.

Tardé en recuperar el sosiego e interpelar a mi madre y a la vecina por si ellas habían visto lo mismo que yo. Sus miradas suspicaces fueron la primera contestación, es probable que lo achacasen a la fantasía de un niño. Pero mis ojos trastornados y mi desmesurado nerviosismo les hicieron reaccionar, reanudando la busca sin éxito. Estuve tiempo pensando en lo ocurrido y algunos detalles me causaban demasiada confusión; el cercado del jardín era elevado y punzante como para que un niño lo salte y desaparezca después de una manera fugaz. Además, ni mi progenitora ni la otra mujer habían visto nada; era imposible que sólo lo hubiera presenciado yo. Me invadió el terror al pensar que eso que terminaba de ver era un fantasma.

Recuerdo esa visión como alguien mayor que yo a juzgar por su altura. Su jersey ocre, sus pantalones marrones cortos y sus calcetines estirados hasta las rodillas le conferían el aspecto de un niño anacrónico. De cabello rojizo -cuánto se ha dicho sobre los pelirrojos, desde que son hechiceros hasta que no tienen alma- y tez pálida como la de un cadáver. Esa época de mi vida no estuvo exenta de enigmas y espanto pero he querido dedicar estas líneas al Niño Fantasma; más tinta se verterá sobre otros espectros y demonios en el devenir de mis días…

Estos años, he estado indagando la historia de mi barriada y sus orígenes son oscuros. En el siglo XVII se construyó en las tierras contiguas un lazareto para los apestados. Un lazareto es un hospital o un edificio similar, más o menos aislado, donde se tratan enfermedades infecciosas. La Muerte acechaba a diario y este suelo que hoy piso, fue antaño aplastado por carruajes repletos de cadáveres desfigurados por la enfermedad. El Rey Peste asentó aquí su sede y tanto le gustó su hazaña que, durante la Guerra Civil, muchos presidiarios fueron condenados delante del hogar que me vio nacer y ejecutados en las cercanías. Los carruajes de difuntos volvieron a transitar estas tierras malditas, dejando su rúbrica para la posteridad. Por todo esto, cuando se comenzó a urbanizar, poca gente quería vivir aquí, se consideraba un lugar desagradable e impío; todavía se aprecia un muro con agujeros de balas… Dicen que el tiempo lo cura todo, y los nuevos vecinos no saben nada, pero el tiempo, queridos lectores, no puede borrar lo indecible. Y tras una espléndida comunidad, todavía vagan almas del purgatorio, condenados y demonios.

Una cara apareció en el muro de mi jardín, es el rostro de un niño que sonríe sardónicamente, la humedad ha creado una imagen sombría.

.jpg)

Comentarios

Publicar un comentario